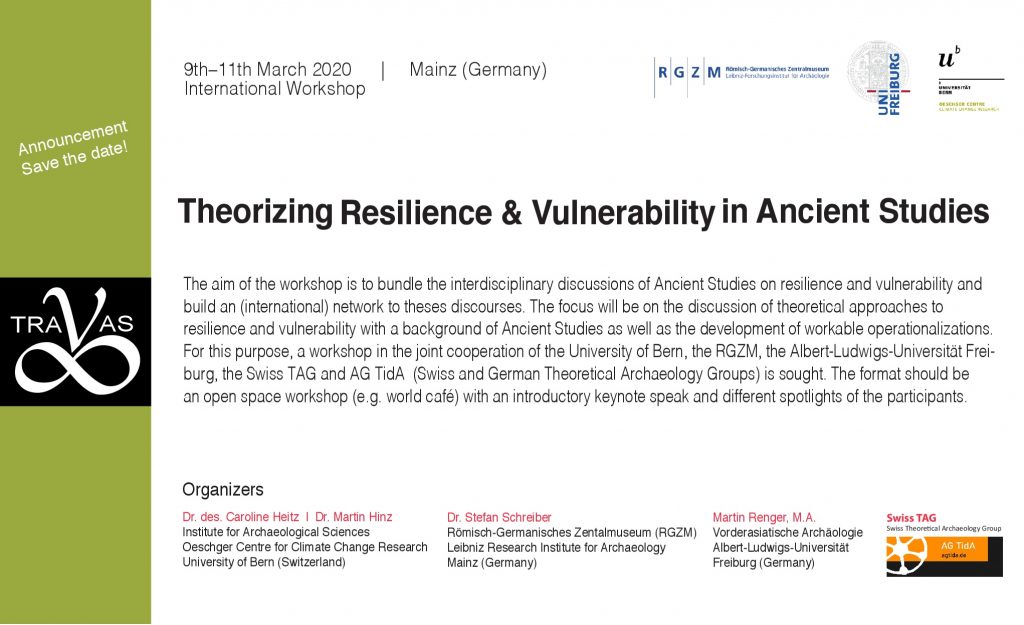

Theorie | Archäologie | Reflexion.

Kontroversen und Ansätze im

deutschsprachigen Diskurs

„Ein Verzicht auf explizite Theorie [kommt] einem Verzicht auf Wissenschaftlichkeit gleich – er führt uns also geradewegs in den Bereich der Ideologie“ (Veit 2002, 40).

Mit diesem prägnanten Satz formulierte Ulrich Veit bereits vor 17 Jahren den Anspruch theoretischer Reflexion. Zum Charakter der Archäologien gehört, dass diese aufgrund ihrer Fachentwicklungen und Quellenlagen bisher kaum eigene Theorien hervorbrachten. Dennoch oder gerade deshalb hat sich derTheoriediskurs der deutschsprachigen Archäologien zu einem komplexen Feld entwickelt.

Zunächst wurde in den deutschsprachigen Archäologien vor allem die anglophone Diskussion reflektiert (Wolfram 1986; Bernbeck 1997; Eggert & Veit 1998). Seit den 1990er Jahren kam es parallel vermehrt auch zur Auseinandersetzung mit theoretischen Ansätzen vor allem aus den Kultur- und Sozialwissenschaften. Da sich der akademische Diskurs stetig weiterentwickelt, waren und sind zahlreiche Differenzierungen und Kontroversen die Folge. So entstand das Bedürfnis, diese Komplexität einzufangen und wieder (be)greifbar werden zu lassen (Eggert & Veit 2013; zuletzt Hofmann & Stockhammer 2017; Veit 2018).

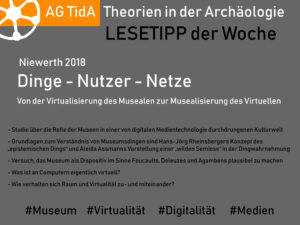

Diese Pluralisierung erfuhr durch verschiedene strukturelle Gegebenheiten Aufwind. Archäologische Forschung findet mittlerweile verstärkt auch in interdisziplinären Verbünden statt. Ebenso verändern neue Studienformate, -gänge sowie Graduiertenschulen und -kollegs die Grenzen und zunehmend das Selbstverständnis der Archäologien. Gleiches gilt für die Digitalisierung als Dienstleistung für Public und Citizen Sciences.

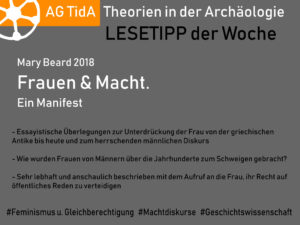

Auch wenn all diese Faktoren durchaus zur Auffächerung der Theorie- und Fachdiskurse beigetragen haben dürften, sollten sie beständig kritisch reflektiert werden. Gleichzeitig ist die gesellschaftliche Rückwirkung auf die Wissenschaft spürbar; sei es in sich verändernden Fragen an die Vergangenheit, im Einfluss ethischer Überlegungen auf die Forschungspraxis, ob im Feld oder bei der Analyse, sowie in der Plausibilisierung von Forschungsideen, -konzepten, und -ansätzen.

Dieser Diversität, die den archäologischen Theoriediskurs heute prägt und sich unter anderem zunehmend auch in universitären (Abschluss-)Arbeiten zeigt, wollen wir mit einem Sammelband einen Raum geben. Welche Themenfelder werden derzeit erschlossen, welche Ansätze erweisen sich als fruchtbar und lebendig, ohne bisher den Eingang in eine zusammenfassende und übergreifende

Auseinandersetzung gefunden zu haben? Wo können die Archäologien eigene Blickwinkel zu theoretischen Diskursen beitragen, wo liegen theoretische Kompetenzen von archäologischen Zugängen? Gibt es begründete Vorbehalte gegen theoretisches Arbeiten?

Zugleich soll ein Blick in die Zukunft geworfen werden: Wird der theoretische Diskurs ein spezifisch archäologischer bleiben oder im breiten Feld der Kultur- und Sozialwissenschaften aufgehen, und sollte das vielleicht sogar passieren? Brauchen wir einen strukturellen Unterbau und/oder eine Vielfalt an Orten und Formaten, um den Theoriediskurs inhaltlich und institutionell zu fordern und zu fördern? Sorgt die zunehmende Komplexität dafür, dass er sich beispielsweise von methodologischen Diskussionen, der Vermittlungspraxis oder der Feldforschung entkoppelt? Welche Themenbereiche bieten Potential einer theoretischen Auseinandersetzung, wo sind Leerstellen und Lücken, wo die Archäologien untertheoretisiert? Welche Theoriedebatten werden in den unterschiedlichen archäologischen Teildisziplinen geführt und worin unterscheiden sie sich? Warum spielt Theorieausbildung in den deutschsprachigen Studiengängen zumeist nach wie vor nur eine untergeordnete Rolle oder wird an das Ende der universitären Ausbildung gestellt?

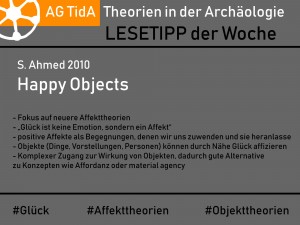

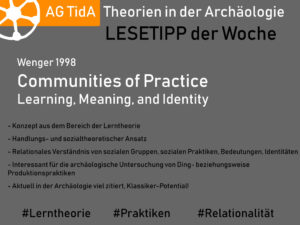

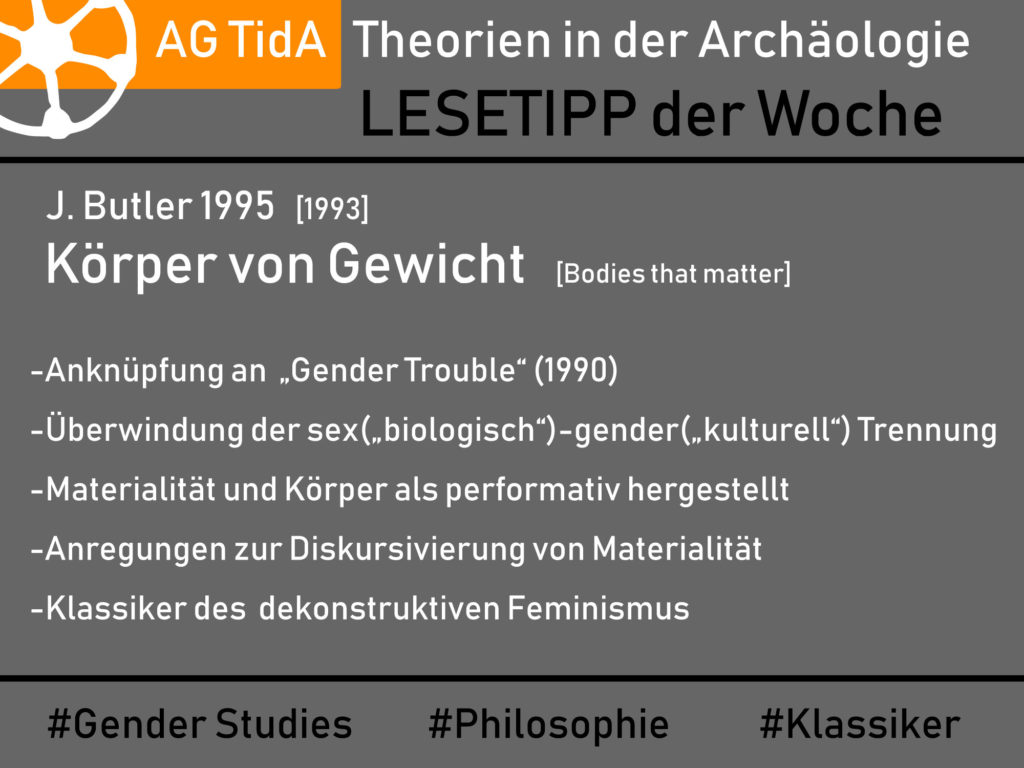

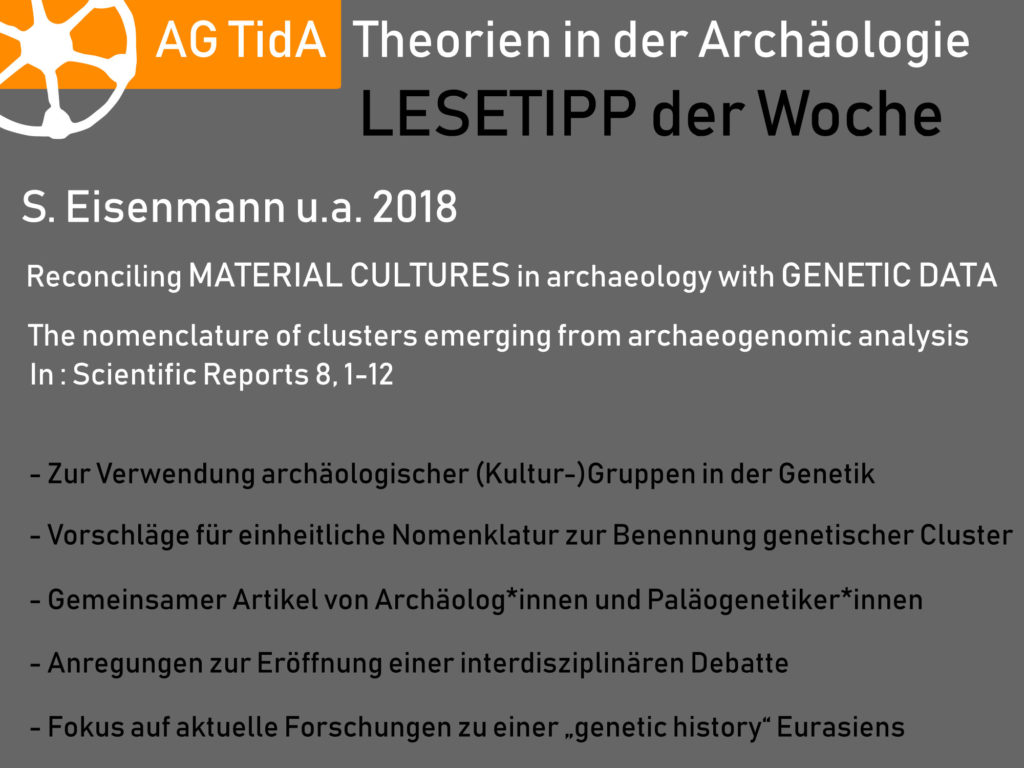

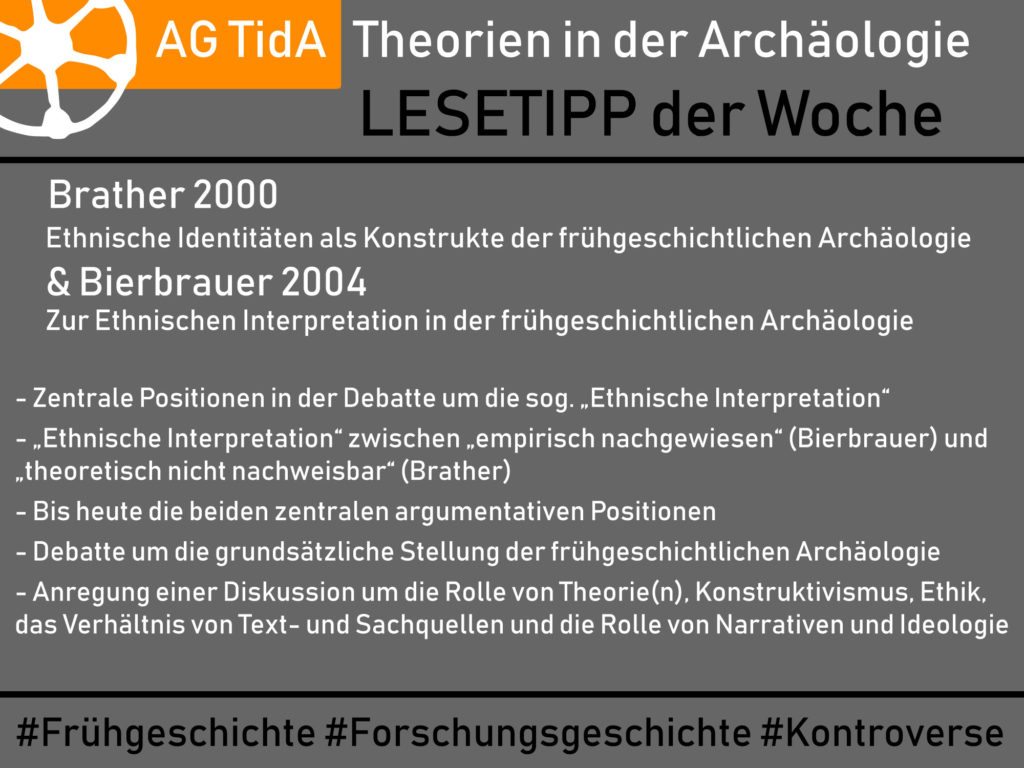

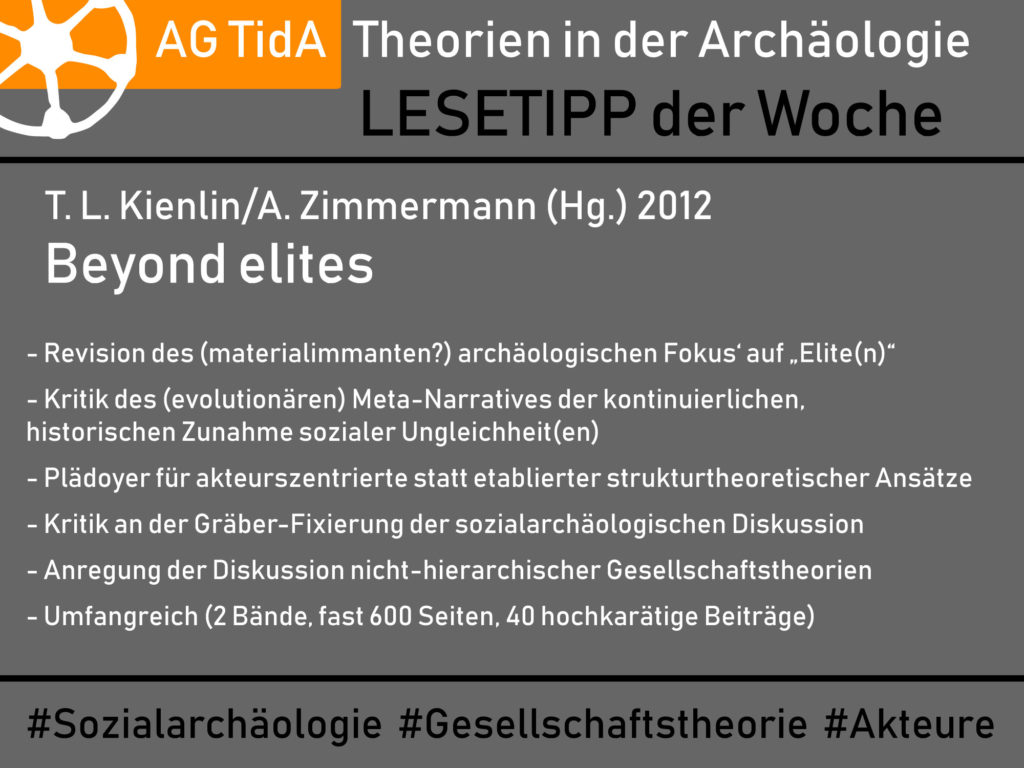

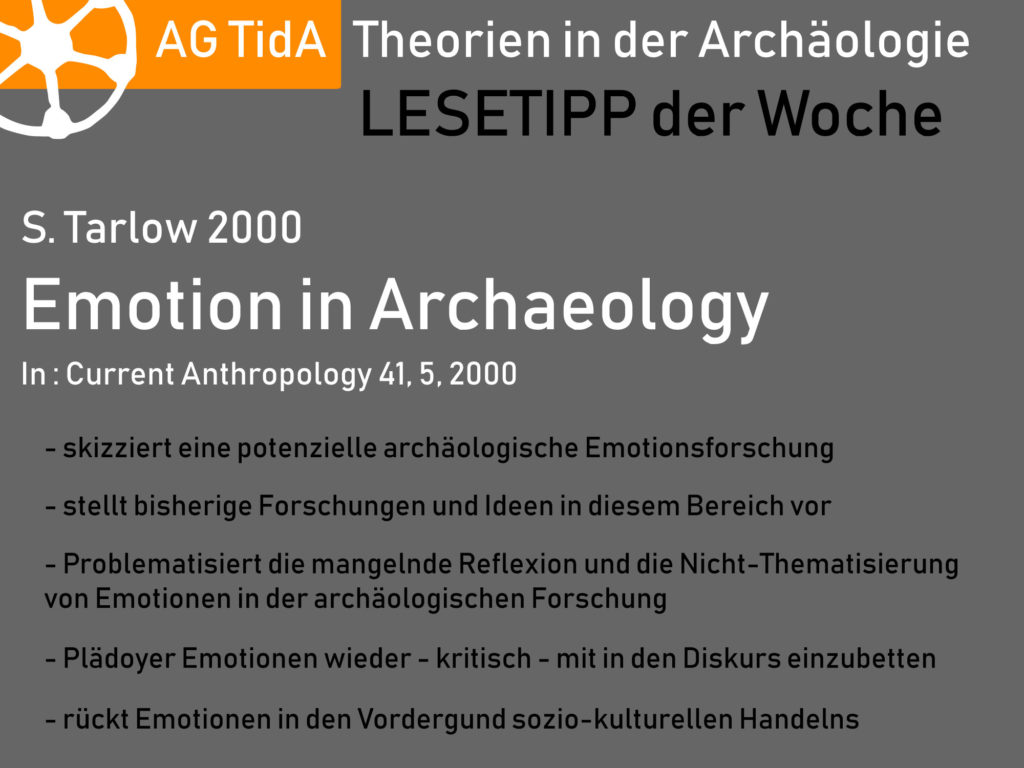

Neben strukturellen stellen sich auch inhaltliche Fragen: Worin unterscheiden sich Archäologien nach dem Cultural Turn noch von den Kulturwissenschaften nach dem Material Turn? Sollten wir beispielsweise ebenso aktuelle sozial- und kulturwissenschaftliche Debatten um Empathie, Emotionalität und Affekt aufgreifen? Welche anderen Themen wie Identifizierungen, soziale Praxis, Digitalität, oder Genetic History können und sollten archäologisch reflektiert und theoretisch begleitet werden? Was bedeutet die Dekonstruktion anthropozentrischer Positionen für die Archäologien, beispielsweise durch den New Materialism oder die Posthumanistische Philosophie? Welche Herausforderungen bringt die Wende von epistemologischen zu ontologischen Perspek-tiven? Beeinflussen naturwissenschaftliche Ansätze und Überlegungen den Theoriediskurs?

Der Band soll einen breiten Komplex an Fragen vereinen. Deshalb rufen wir dazu auf, Artikel oder auch experimentelle Formate einzureichen. Willkommen sind Beiträge, die sich mit Theoriediskussionen im Kontext der deutschsprachigen Archäologien beschäftigen. Insbesondere begrüßen und ermutigen wir Nachwuchswissenschaftler*innen, ihre Ideenskizzen einzureichen.

Zur Vorauswahl bitten wir um Zusendung von Abstracts mit etwa 250–300 Wörtern bis spätestens 15.4.2019

an: theorie-sammelband@posteo.de.

Herausgeber*innen:

Martin Renger, Sophie-Marie Rotermund, Stefan Schreiber & Alexander Veling

Literatur:

Bernbeck, Reinhard, Theorien in der Archäologie (Tübingen 1997).

Eggert, Manfred K. H. & Ulrich Veit (Hrsg.), Theorie in der Archäologie: Zur englischsprachigen Diskussion. Tübinger Archäologische Taschenbücher 1 (Münster 1998).

Eggert, Manfred K. H. & Ulrich Veit (Hrsg.), Theorie in der Archäologie: Zur jüngeren Diskussion in Deutschland, Tübinger Archäologische Taschenbücher 10 (Münster 2013).

Hofmann, Kerstin P. & Philipp W. Stockhammer, Beyond Antiquarianism. A Review of Current Theoretical Issues in German-Speaking Prehistoric Archaeology + Comments, Archaeological Dialogues 24, 2017, 1–87.

Veit, Ulrich (Hrsg.), Die Zukunft der Theorie. Ethnographisch-Archäologische Zeitschrift 56, 1/2, 2018, 13–64.

Veit, Ulrich, Vom Nutzen und Nachteil der Theorie für die Archäologie. Anmerkungen zur jüngeren deutschsprachigen Diskussion. In: Rüstem Aslan, Stephan Blum, Gabriele Kastl, Frank Schweizer & Diane Thumm (Hrsg.), Mauerschau. FS Manfred Korfmann 1 (Remshalden-Grunbach 2002), 37–55.

Wolfram, Sabine, Zur Theoriediskussion in der prähistorischen Archäologie Großbritanniens. BAR Int. Ser. 306 (Oxford 1986).

Der Call for Articles ist zudem hier als PDF verfügbar.